「新トリプルメディアマーケティング」とは

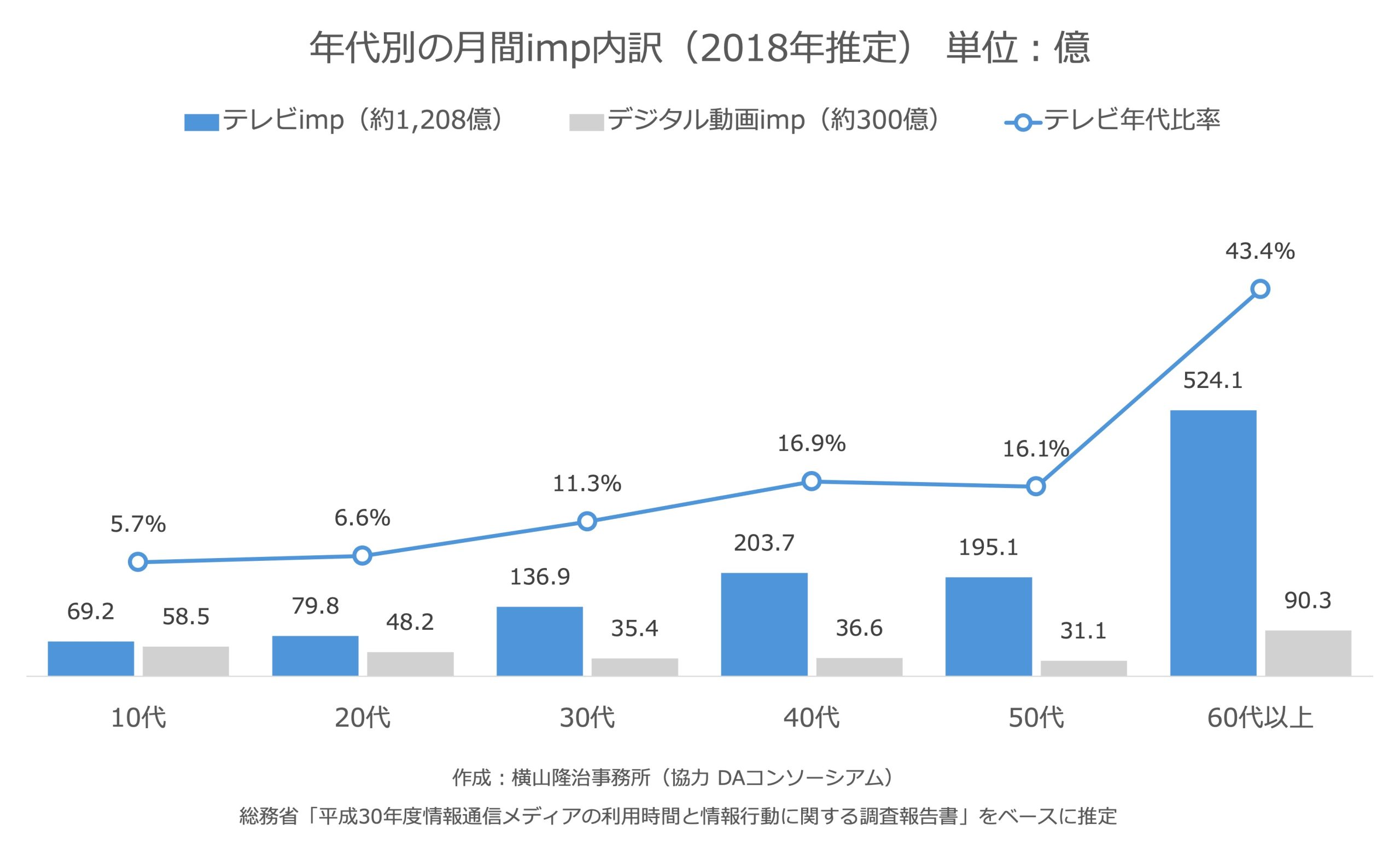

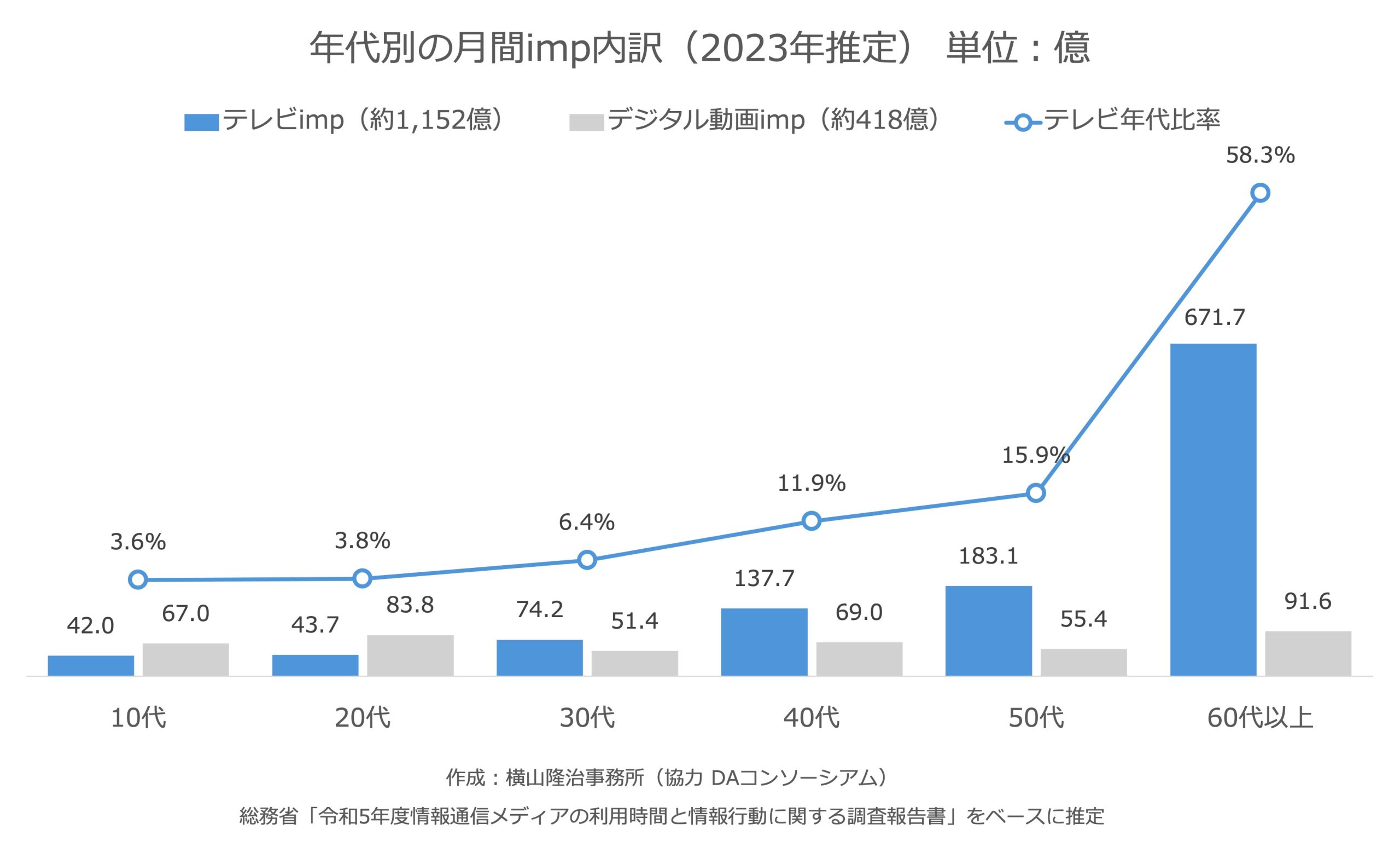

かつて広告主にとって「楽な仕組み」だったテレビCMは、もはや特定の年代にしか届かないメディアになりつつあります。テレビCMの総インプレッションに占める60代以上の割合は、2018年では43.4%だったものが、2023年には58.3%と急増し、5年で約15ポイントも上昇しました。

一方で、10〜30代のテレビCM到達数は減少し、デジタル動画CMがこれら若年層の主要な接触経路となっています。こうした変化は「視聴率」では捉えられない広告接触のパラダイムシフトであり、マーケティング戦略の根本的な見直しを迫っています。

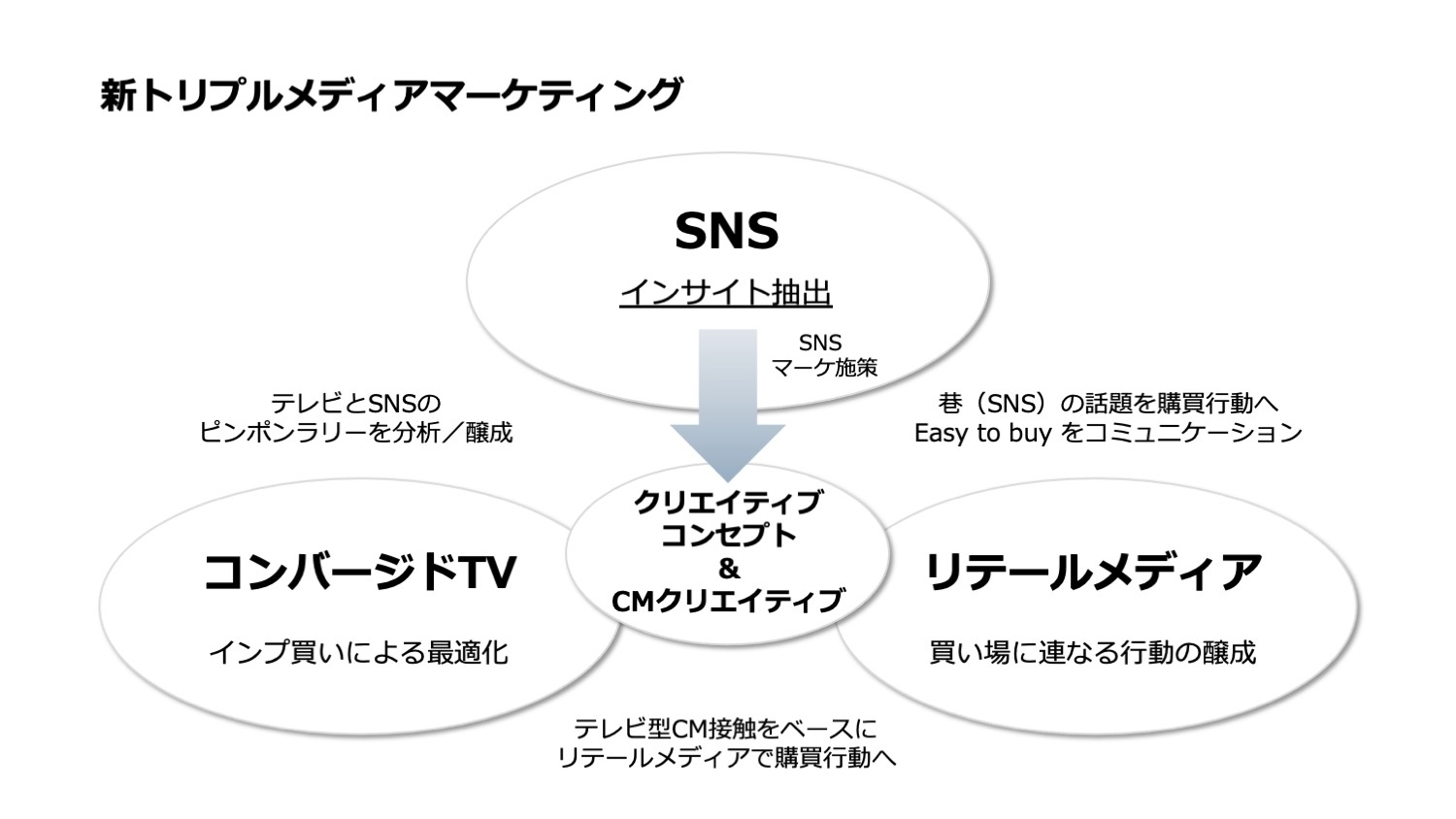

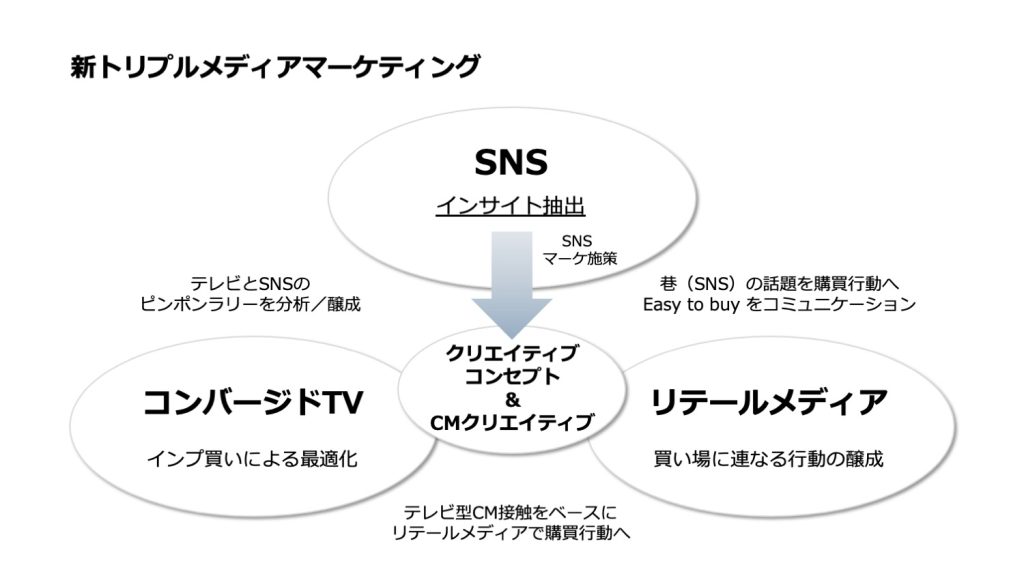

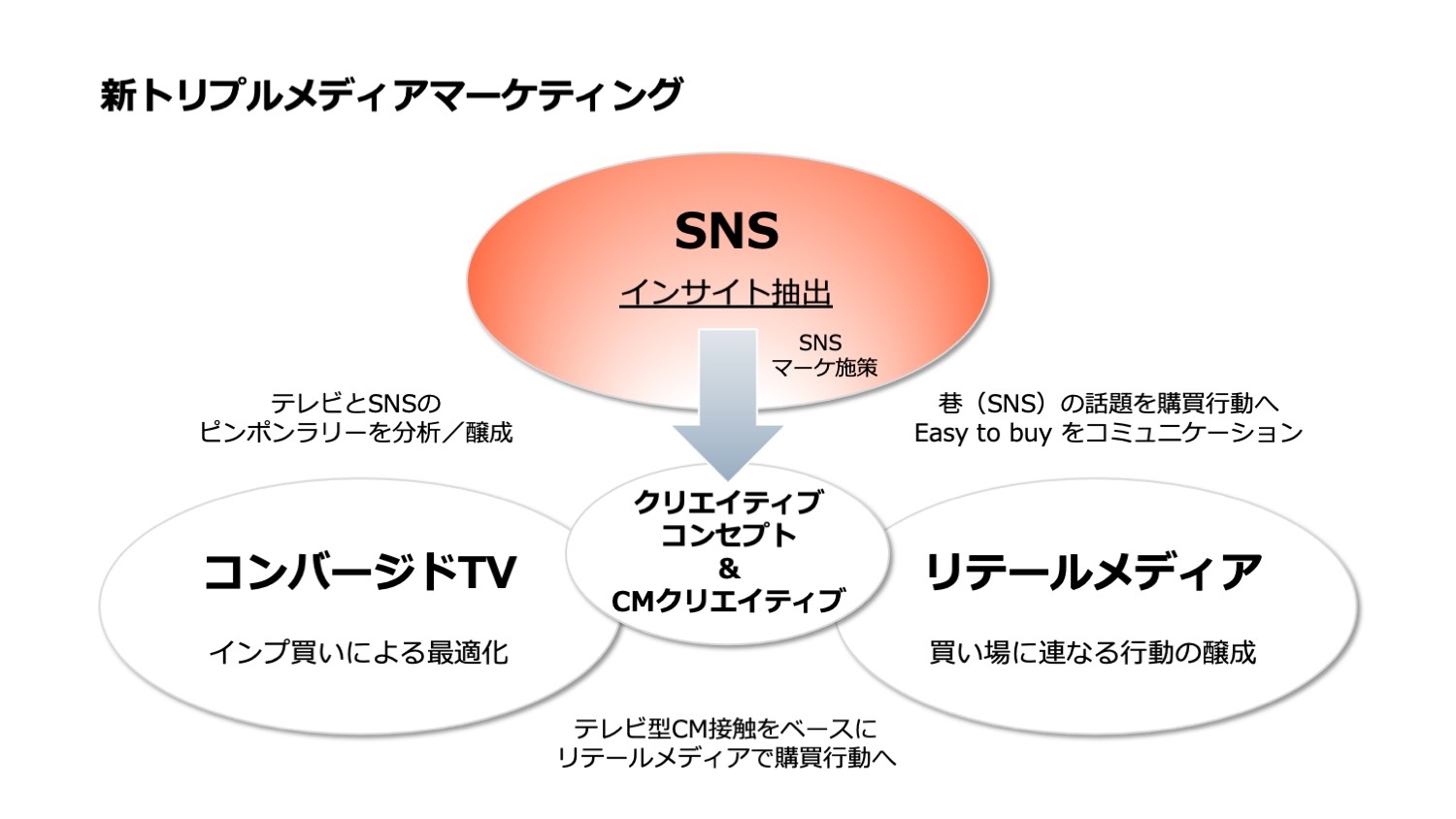

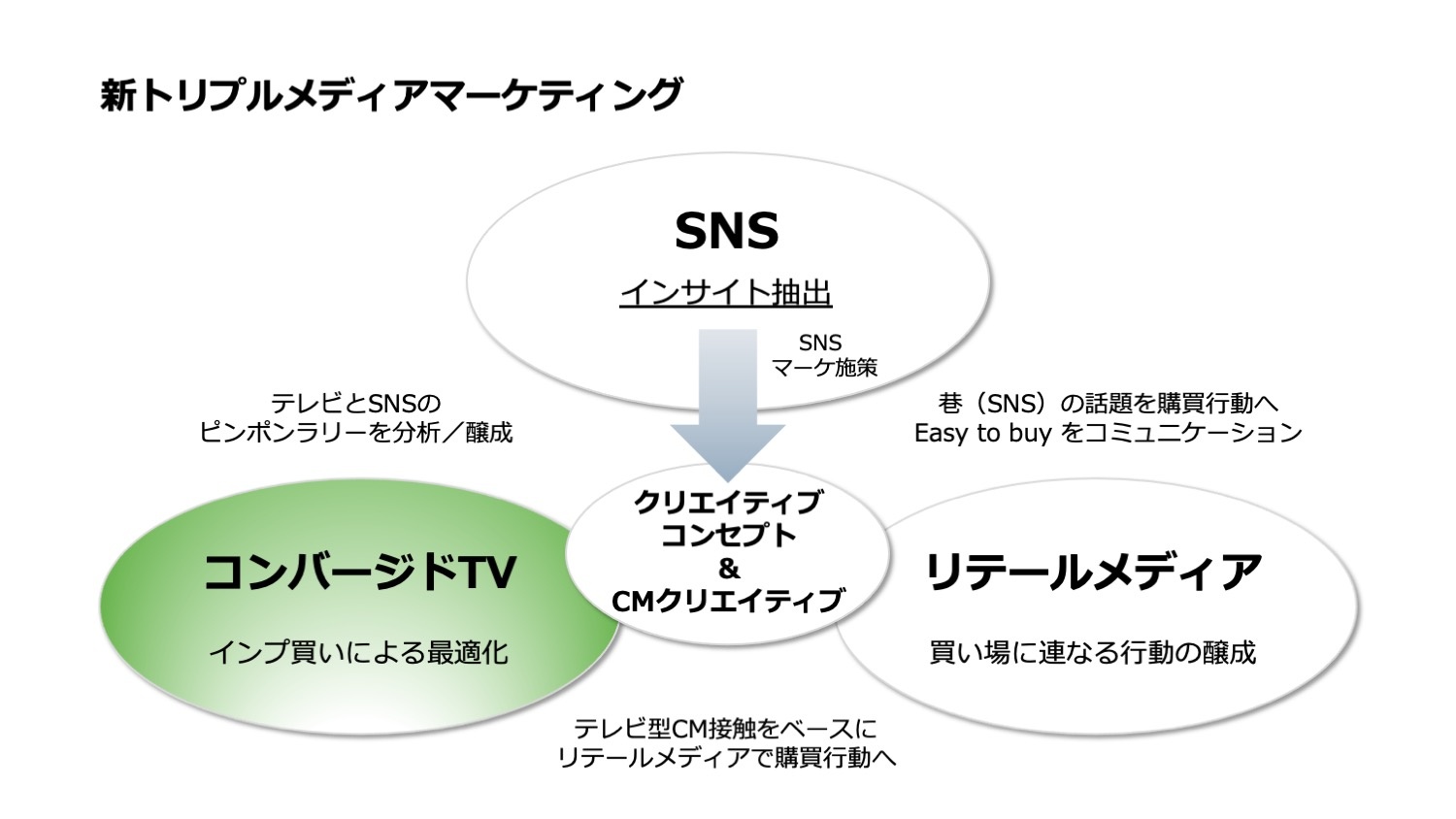

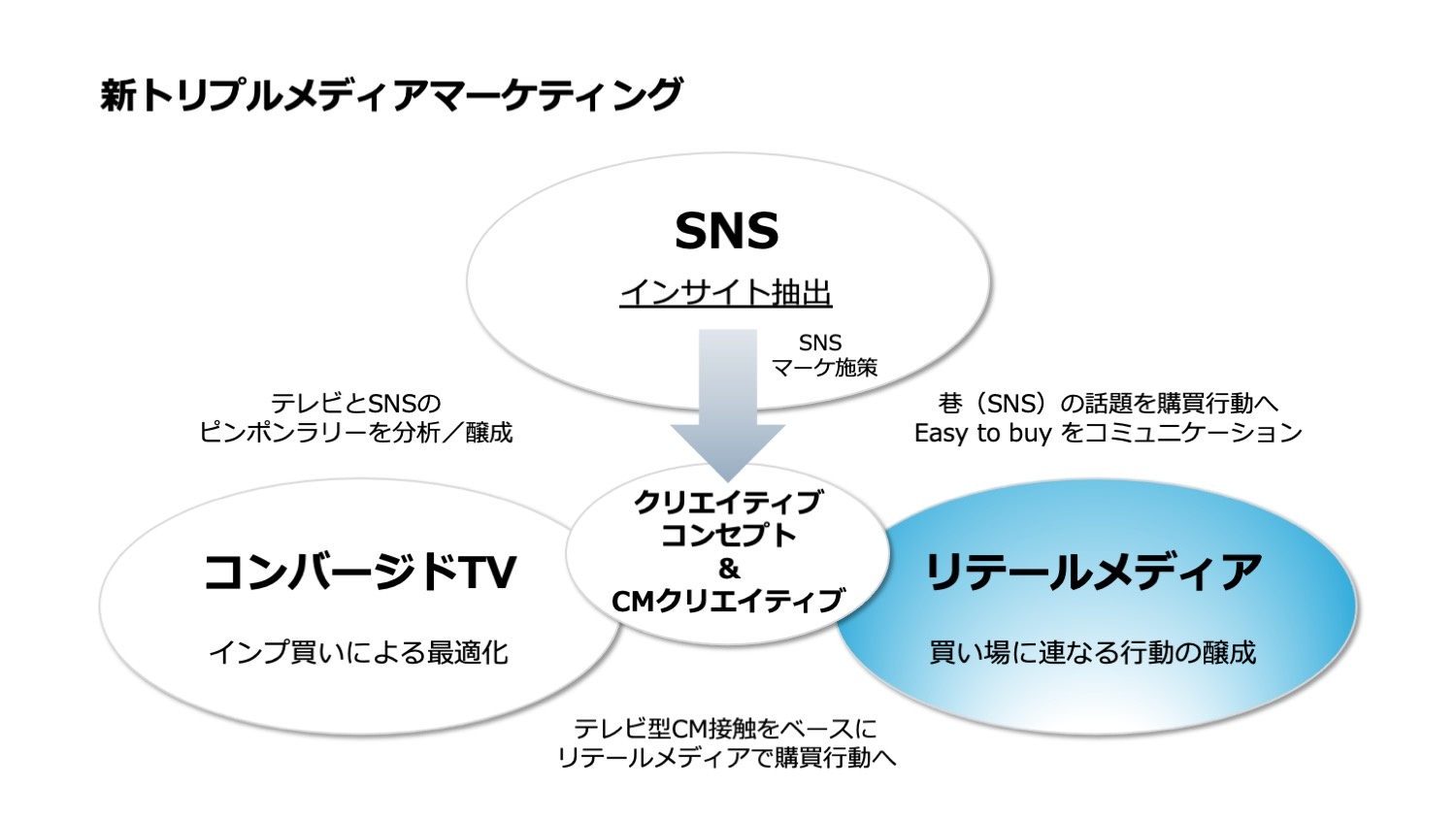

今、広告主に求められているのは、かつてのテレビ1強に代わる “仕組み” の再構築です。それが「新トリプルメディアマーケティング」の提案です。「SNS」、「コンバージドTV」、「リテールメディア」という新たな3つの接点を有機的に連携させ、再び広告活動を装置化する——つまり、再現性と拡張性を備えた仕組みとして、マーケティングを持続的に機能させること。それこそが、広告費の爆発的増加を回避し、消費者とのブランド関係を構築するための現実的な選択肢なのです。コンバージドTVとは、ストリーミングの急増により「視聴の断片化」が進む中で、従来のリニアTVやストリーミングなどを包括に捉えようとする考え方です。

広告コミュニケーション開発の「脱テレビ1強」の装置化を考える

では、その「脱テレビ1強」の装置化には何が必要かを考えてみましょう。

① テレビ1強時代の広告コミュニケーション開発を見直す。

まず、テレビCM案から始めることに疑問を持ちましょう。テレビ1強が終わっていることは認識しているのに、従来通りに代理店にCM案を提案させて、CMの副産物を他メディア素材に使う手法では、あいも変わらずです。

② SNS起点のコミュニケーション開発を思考する。

消費者サイドのメッセージ(一般投稿者やインフルエンサーの投稿にある「バズるフレーズ」をもとにしたメッセージ)開発から始めて、次にブランド発のメッセージ(「シズるメッセージ*」)を思考しましょう。

*「シズるメッセージ」はTOMOGRAPH社が発想した概念です。

③「バズるフレーズ」には賞味期限がある。

従来の数か月かけてつくり、半年や一年も使うCM素材(従来の広告フォーマットだけ)として考えないこと。最適なフレーズ、最適なタイミング、最適な出稿面などがダイナミックに変わることを意識しましょう。「バズるフレーズ」は賞味期限があります。

④ テレビCMは補完的役割になることを理解する。

従来「主」であったテレビCM(リニアTVCM)は、SNSやリテールメディア、ストリーミングTVを「主」として、その「補完」に回ることを理解しましょう。

⑤ 最適なメッセージを動的に配信する。

「ワンボイス・ワンメッセージ」という従来の発想は、みんながテレビCMを観ていることを前提にしています。新トリプルメディアマーケティングにおいては、同一ブランドであることは認識できるものの、その瞬間では最適なメッセージを動的に配信しましょう。

そして、これが重要なのですが・・・

従来ベースラインを維持拡大していたブランドのコミュニケーションストック(資産)は、テレビCMによるアドストックが主体でしたが、これをテレビCMに期待できなくなりました。SNSによる「レピュテーション・ストック」を意識する時代になってきています。

そこで、「脱テレビ1強」の最も有力な広告コミュニケーションの装置化は、

SNS × コンバージドTV × リテールメディアの

「新トリプルメディアマーケティング」

となります。

なぜ、SNS/コンバージドTV/リテールメディアによるトリプルメディアなのか?

① 消費者は複数の接点でのパーセプション取得が必要であること

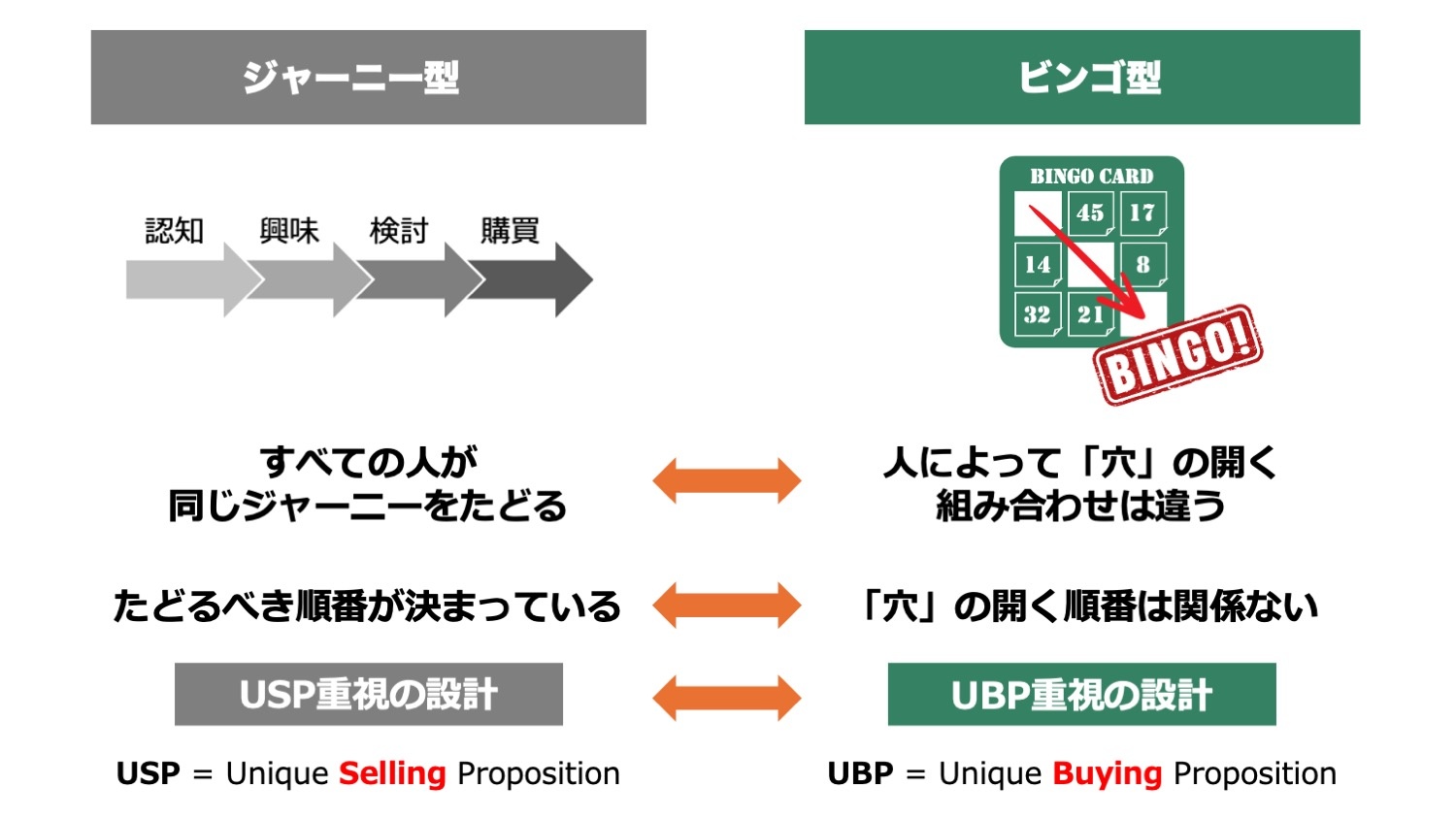

② 購入意思決定は、パーセプションの組み合わせ(ビンゴ型意思決定)で行われる。よって、どのメディアも組み合わせに必要なパーセプションをもってもらえるメッセージを提供できること

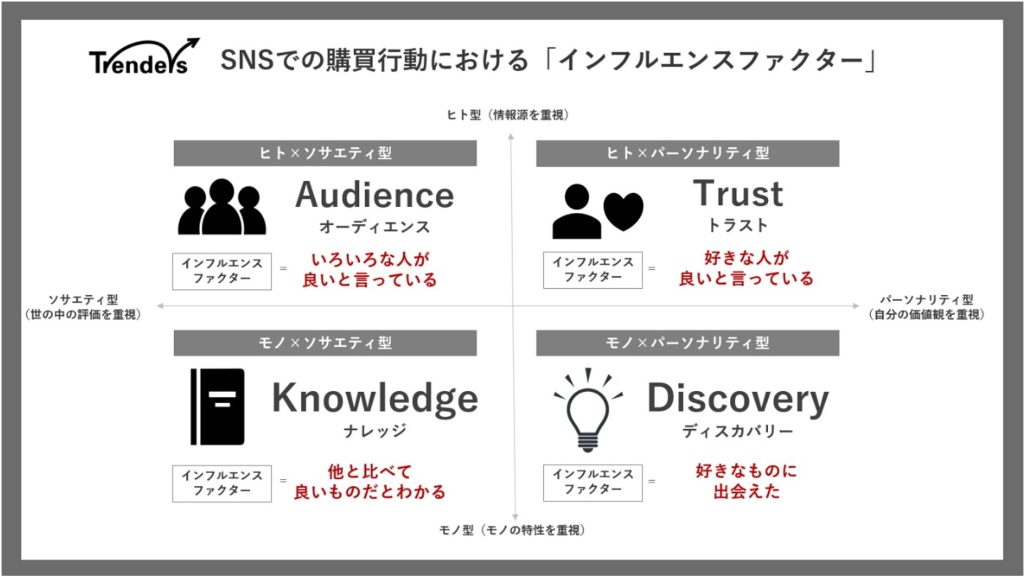

③ 基本4つのパターン(オーディエンス型・トラスト型・ナレッジ型・ディスカバリー型)での購入意思決定されるため、どのメディアもそれぞれのパターンに機能すること

そして、この購買行動の影響要因は、SNSだけの話ではありません。

ビンゴ型コミュニケーション開発とは

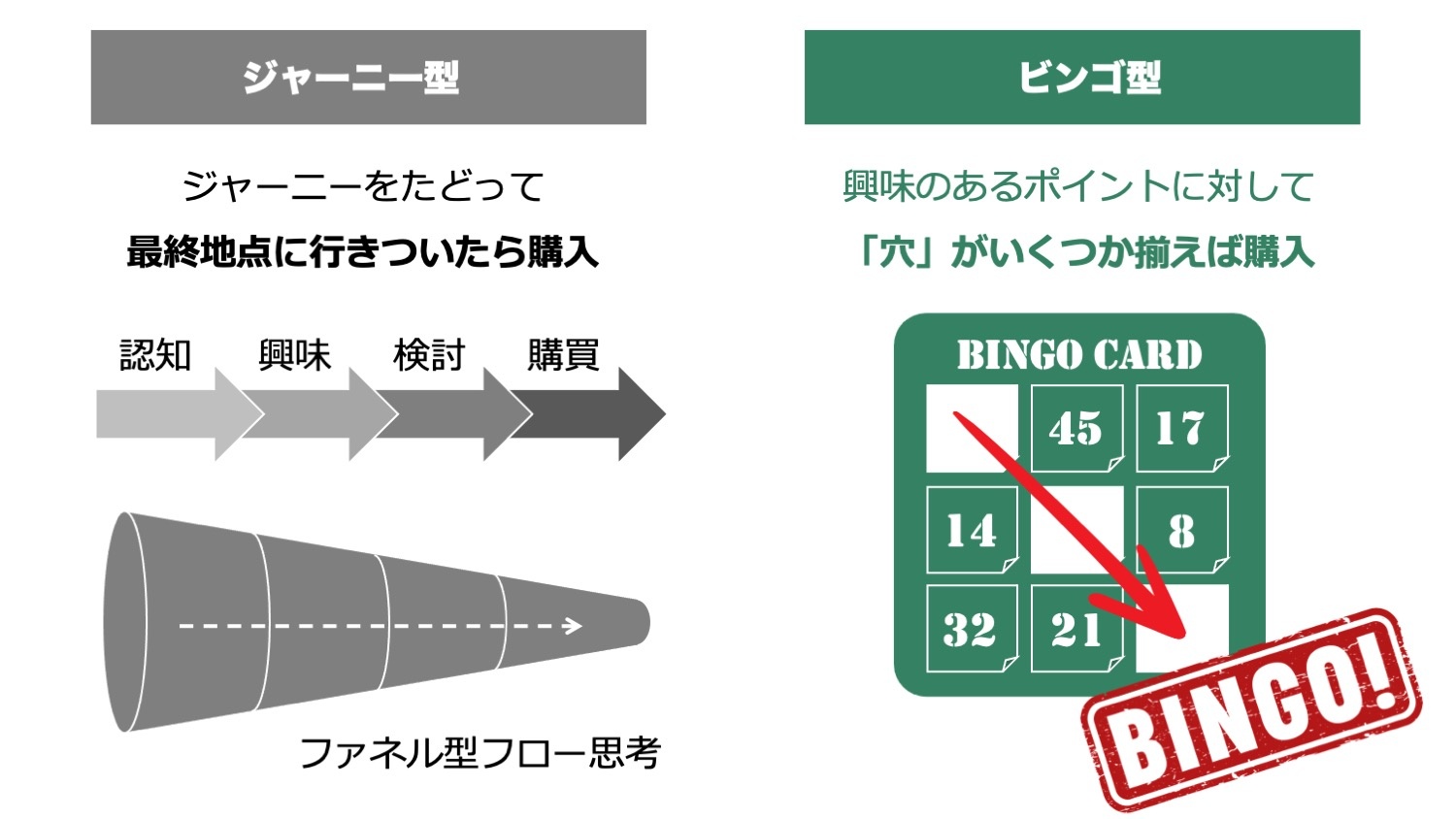

「ジャーニー型」から「ビンゴ型」へ

従来のカスタマージャーニーは線的なものです。しかし、実際の購買行動はもっと複雑で、条件が揃った瞬間に意思決定が生まれます。そこで、新しく注目しているのが「ビンゴ型」コミュニケーション設計です。これは、シックス・サイト(横山隆治事務所)が開発したコミュニケーション設計モデルです。

「ジャーニー型」と「ビンゴ型」の違い

新トリプルメディアマーケティングが

これからのマーケティングに重要な “仕組み” となる3つの理由

① テレビ1強時代のテレビCM案で決まる仕組みからの最も有力な転換策であること

② パーセプションが揃うと購入意思決定するというビンゴカードモデルで様々なターゲットを網羅し、芽吹いている小さな需要も育てる仕組みであること

③ SNSで消費者を、リテールメディアで流通を味方につけて、コミュニケーション開発するプロセスが導入できること

そして、これらの従来より複雑な仕組みであるにもかかわらず、AIの導入によって装置化できるからです。

SNSは、新トリプルメディアマーケティングの中核

▪️テレビCM案から始まる広告コミュニケーション開発を変える、「脱テレビ1強」の新たな広告コミュニケーション開発を装置化する

▪️SNSから消費者インサイトを抽出する

▪️すべてをSNSから直接抽出するのではなく、消費者の思考やパーセプションからコミュニケーション開発をする

▪️USP ⇒ UBPという思考

コンバージドTVとは、リニアTVやストリーミング番組などを包括した概念

▪️これらをインプレッション単位で買い付ける

▪️アクチュアル保証で買い付ける

▪️リニアTVもターゲティングできるメディアとして考える

– 1本1本を吟味してプランニングして、インプで買うからリニア放送のCMでもターゲティングできる!

– 「メインターゲット」と「周辺ターゲット」

– コンバージドTV ≒ ターゲティングTV

リテールメディアの概念は、拡大している

リテールメディアが店頭メディアというのは昔の話です。対象はデジタルサイネージ、スマホ、テレビなど多岐にわたります。そして、広告対象も店舗では売っていないモノ——「ノンエンデミック」にリテールメディア領域が拡大しています。

▪️ID-POSデータで効果検証できる

▪️SNS連携、コンバージドTV連携も既に始まっている

「仕組み」で挑めば、広告はまだ進化できる。

新トリプルメディアマーケティングは、分断された消費者接点を再び “装置” としてつなぎ直す挑戦です。時代の変化をチャンスと捉え、仕組みで応える——そこに、これからのマーケティングの希望があります。なお、2025年7月22日発売の新著『新トリプルメディアマーケティング』(翔泳社)では、本内容をさらに詳しく解説しています。そちらも、ぜひご一読ください。